韋伯太空望遠鏡直接拍攝了兩顆圍繞白矮星運行的行星

作者:遊戲 来源:曆史 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-11-02 09:06:48 评论数:

藝術家繪製的一顆軌道外行星表麵的白矮星。天文學家已經發現了兩顆圍繞兩顆白矮星運行的候選巨行星。更多的證據表明,巨行星可以在它們恒星的紅巨星階段存活。學分:uux.cn/馬登/康奈爾大學

(神秘的地球uux.cn)據《今日宇宙》(埃文·高夫):幾十億年後,我們的太陽將變成一顆白矮星。當太陽躍遷成為恒星殘骸時,木星和土星會發生什麽變化?生命可以繼續,盡管這些大行星可能會離太陽越來越遠。

明星以不同的方式結束自己的生命。一些以超新星的形式終結,這種災難性的爆炸會摧毀任何軌道上的行星,甚至使數光年外的行星絕育。但隻有大質量恒星才會這樣爆炸。

我們的太陽沒有大到足以爆炸成為超新星。相反,它將作為紅巨星度過一段時間。紅巨星階段發生在恒星耗盡氫來進行核聚變的時候。這是一個複雜的過程,天文學家仍在努力理解。但是紅巨星向太空中釋放出一層層物質,這些物質被照亮成行星狀星雲。最終,紅巨星不複存在,隻有一顆微小但密度極高的白矮星存在於所有被驅逐物質的中間。

研究人員認為一些白矮星周圍有碎片盤,從中可以形成新一代的行星。但研究人員也想知道,當恒星從主序星過渡到紅巨星再到白矮星時,一些行星是否能夠存活下來。

太空望遠鏡科學研究所、戈達德太空飛行中心和其他機構的研究人員發現了似乎是兩顆巨大的行星在兩個不同的係統中圍繞兩顆白矮星運行。他們的研究名為“JWST直接拍攝兩顆被金屬汙染的白矮星周圍的候選巨行星圖像”,目前已在arXiv上預印本主要作者是JWST項目副科學家蘇珊·穆拉利。

理論思考表明,係外行星應該存在於白矮星周圍。太陽係小行星帶以外的外行星應該能夠在恒星從主序星到紅巨星再到白矮星的轉變中幸存下來。但是當紅巨星膨脹時,這個範圍內的恒星將被它吞沒。在我們的太陽係中,太陽可能會完全吞沒或潮汐瓦解並摧毀水星、金星和地球。甚至可能是火星。

藝術家對紅巨星的印象。當這些恒星失去質量時,它們會膨脹並可能包裹住距離太近的行星。致謝:uux.cn/美國國家航空航天局/沃爾特·費默

幸存下來的行星可能會離恒星更遠,因為恒星在紅巨星階段會失去質量,引力減弱。

但問題是很難探測到白矮星周圍的行星。盡管有針對性的努力,天文學家隻發現了幾個行星質量的物體圍繞白矮星運行。

就目前的情況來看,穆拉利和她的同事已經在白矮星周圍發現了兩顆候選行星。它們距離它們的恒星大約11.5和34.5天文單位,它們的恒星有53億和16億年的曆史。如果行星和恒星一樣古老,那麽MIRI測光顯示行星的質量是木星的1到7倍。它們可能是假陽性,但隻有3000分之一的概率是這樣。

作者寫道:“如果得到證實,這些將是第一批直接成像的行星,它們在年齡和分離程度上都與我們太陽係中的巨行星相似,它們將證明像木星這樣廣泛分離的巨行星在恒星演化中幸存下來。”

如果研究人員是正確的,並且行星與恒星同時形成,這是我們對係外行星和它們所圍繞的恒星的理解的一個重要飛躍。它還可能對任何可能圍繞這些行星運行的衛星上的生命產生影響。

但這一發現與白矮星的另一個問題有關:白矮星的金屬性。

一些白矮星似乎被金屬汙染了,金屬是比氫和氦重的元素。天文學家認為這些金屬來自小行星帶中的小行星,被巨型行星擾動並送入白矮星。作者寫道:“通過未來的MIRI成像確認這兩顆候選行星將提供證據,直接將巨行星與白矮星中的金屬汙染聯係起來。”

天文學家發現,多達50%的具有氫大氣層的孤立白矮星在其光球(恒星的表層)中含有金屬。這些白矮星一定在積極地從周圍環境中吸積金屬。這些金屬的首選來源是小行星和彗星。

“在這種情況下,從紅巨星階段幸存下來的行星偶爾會擾亂小行星和彗星的軌道,這些小行星和彗星隨後落入WD,”作者寫道。

這位藝術家的插圖顯示岩石碎片被拉向一顆白矮星。天文學家認為,在WD的洛希極限內,巨行星會幹擾小行星和彗星等較小的天體。它們被摧毀了,碎片被帶到了恒星的表麵。致謝:uux.cn/美國國家航空航天局、歐空局、約瑟夫·奧姆斯特德

天文學家一直在努力尋找WDs周圍的行星。在白矮星周圍尋找行星的主要方法不是很有效。開普勒和苔絲使用的淩日方法是無效的,因為WDs是如此微小和暗淡。另一種方法是徑向速度法。它能感知恒星如何因行星的影響而擺動。它測量恒星光譜因擺動而發生的變化。然而,WDs的光譜幾乎毫無特色,難以檢測到徑向變化。

但是現在我們有了JWST。

研究人員在他們的論文中寫道:“JWST的紅外能力提供了一個獨特的機會,可以直接對圍繞附近WDs運行的木星質量的行星進行成像。”

隻要行星離恒星足夠遠,JWST就足以在不使用日冕儀的情況下直接對小恒星周圍的大型行星進行成像。穆拉利和她的同事解釋說:“利用JWST超高的分辨率,有可能在不使用日冕儀的情況下,直接對距離附近WDs隻有幾個天文單位的行星進行成像。”

這項工作的一部分是確定點源。在天文學中,點光源是單一的、可識別的光源。與之相對的是解析源或擴展源。研究人員必須確信他們在白矮星周圍看到的是點光源,在這種情況下最有可能是行星。他們寫道:“我們預計這些光源會以點光源的形式出現,在較長的波長下亮度會增加。”

為了確定他們看到的是否是點源,天文學家使用了一種稱為參考差分成像的過程。這是一個複雜的過程,但基本上,它涉及到從圖像中減去來源。它在尋找靠近恒星的行星時特別有效。

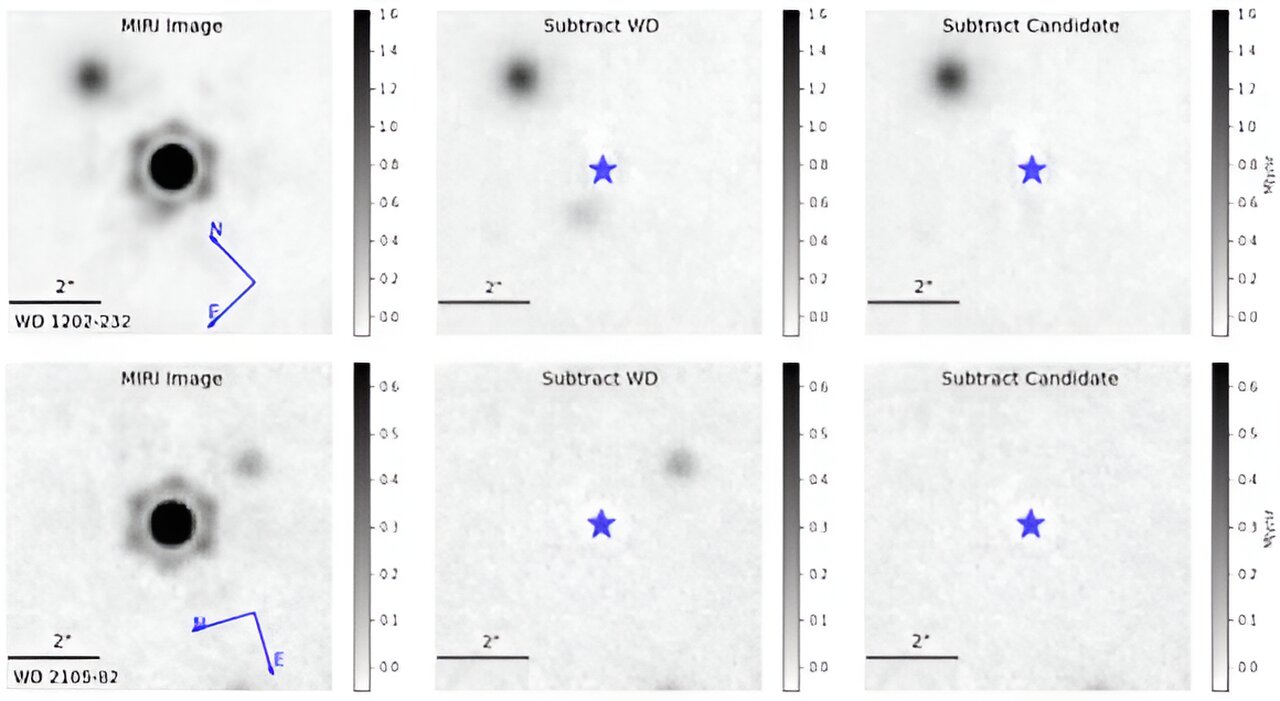

研究中的這個數字解釋了一些發現。每一排都是獨立的白矮星和行星候選星。在頂行中,北部的大天體是與研究無關的背景星係。研究人員對候選恒星和候選巨行星進行了減法和加法運算。鳴謝:uux.cn/穆拉利等人2024年

上圖顯示了該團隊如何處理圖像,減去白矮星和候選行星,並將行星識別為點源。作者寫道:“在這兩種情況下,候選對象都被徹底刪除,這表明它本質上是點源的。”研究人員檢查了四顆獨立的白矮星,其中隻有兩顆有候選係外行星。

作者寫道:“如果得到證實,這兩顆候選行星提供了具體的觀測證據,表明像木星這樣的外部巨行星在低質量恒星的演化中幸存下來。”證實也將支持25%-50%的白矮星擁有大型行星的想法。這是理解上的一大進步。

但不幸的是,這些結果無法回答另一個問題:大型行星是否負責將碎片送到白矮星表麵?穆拉利和她的合著者寫道:“然而,在沒有進一步觀察的情況下,對這些行星的確認不足以完全證實大質量巨行星是吸積的驅動力。”

這個問題的答案隻能來自對更多白矮星的觀測,尤其是對JWST的觀測。希望我們不用等太久。